|

Por Juan Nepomuceno Tardé en abrir los ojos y despertar. Me encontraba de nuevo en el mismo lugar que al principio, sentado en el sillón una vez más sólo, envuelto en la penumbra de la oscuridad salpicada por la luz anaranjada que reflejaba la lluvia que caía sobre las baldosas de la calle. La oscuridad se adueñó de mi vida y el tiempo se fue diluyendo en la propia oscuridad convirtiéndose en una maraña confusa de horas, días, meses, años… La oscuridad monopolizó mi vida, devoró mi pasado, hipotecó mi futuro. En mi prisión apenas recibía la visita del añorado sol, casi no disfrutaba de luz natural, a la que siempre había amado. Quién no. Vivía en la planta baja de una calle estrecha y pendiente, de modo que en realidad no era un bajo al uso, sino que estaba situado un par de metros por encima del nivel de la calle, una especie de primera planta más baja de lo habitual. Mi pequeña prisión no ocupaba más de una docena de metros cuadrados, y mi único contacto con el exterior se limitaba a una ventana protegida por barrotes de hierro y orientada al sur, lo que significaba que durante el invierno se colaban entre los metálicos barrotes unos tímidos rayos de sol durante unos pocos minutos al mediodía. Proyectaban en la pared la sombra de los barrotes, haciendo que tuviese la sensación de estar encerrado en una prisión sin haber cometido ningún crimen. Aunque ni siquiera las casas que se levantaban a unos pocos metros cruzando la calle podían impedir que el sol alegrase mis tristes mañanas durante un breve lapso de tiempo. El invierno no solía ser demasiado grato, a pesar de esos poquitos minutos de sol. No solo era frío, sino que además era oscuro y deprimente. Pasaba las horas dormitando, mirando por la ventana, viendo los tristes y grises tejados que se alzaban frente a mí, las casas envejecidas y sus fachadas desconchadas, el asfalto cada vez más carcomido, las aceras sucias, anchas y pendientes que conducían hacia el final de la calle...

Pasadas algunas semanas los pájaros solían encaramarse en las cornisas de las casas, en los filos de los tejados. Uno siempre hacía su nido frente a mi ventana, debajo de una teja rota sobre una vieja cochera casi abandonada. Quise creer que aquel pájaro siempre era el mismo. Quise convencerme de que algo lo impulsaba a seguir su rutina, que año tras año siempre repetía los mismos pasos, que regresaba al mismo lugar, que en su vida no hallaba nada especial que consiguiera alejarlo de allí. Quise engañarme pensando que su vida era mi vida y que aquel pájaro volvía para compartir mi soledad. Con la llegada de la primavera, los pajarillos rompían sus huevos haciendo florecer nuevas vidas que piaban sin cesar, que crecían y crecían, que echaban a volar y abandonaban aquel tejado para no volver. Llegaba el verano. Hacía demasiado calor para leer. Demasiado calor para pensar. Demasiado calor para vivir. Demasiado calor para no sufrir. El verano era una caldera que se nutría de mis energías y mi vida, que me envolvía en un letargo insoportable. El fuego me consumía, mi cuerpo sufría mientras mi piel ardía y se resquebrajaba dejando escapar la vida a borbotones. Necesitaba evadirme de aquel dolor, de aquella penosa y triste realidad que debía afrontar, aunque no me quedasen ni ilusión ni energías para emprender la huida. Así que cerré los ojos y dormí... Dormí durante la mañana, pero no soñé... Dormí durante el almuerzo, pero no soñé... Dormí durante la siesta, pero no soñé... Dormí mientras el verano mismo se alimentaba de mis energías, consumiéndome poco a poco... Despertaba al caer la noche, cuando el dolor, la temperatura y la vida se ponían de acuerdo para ofrecerme una breve tregua que me permitiera tomar aire para tratar de sobrevivir una noche más. Pero poco después la realidad me sorprendía de nuevo para comprobar con tristeza que todo volvía a empezar de nuevo, que un día más tendría que sufrir y luchar por volver a despertar al anochecer, tomar aire y comprender que tendría que sufrir y luchar otro día más para regresar a la cruda realidad cuando cayera la noche, respirar aire fresco y volver a empezar. Cuando el calor comenzaba a flaquear dando señales de que el otoño no andaba demasiado lejos, llegaba un nuevo curso, los niños y las niñas volvían a sus colegios después de las vacaciones ansiosos por reencontrarse con sus amigos. Los muchachos y muchachas regresaban al instituto más obligados que ilusionados. Pero mi cuarto seguía igual que siempre, silencioso, olvidado tras los barrotes. Permanecía sentado en el sillón sin pensar en nada, sin saber dónde estaba, sin querer saber qué estaba siendo de mí. El tiempo pasaba más lento que nunca, jugueteaba con mi espíritu, se recreaba alargando mi vida, poniendo a prueba mi paciencia. Pasaba un año más, no me importaba demasiado, era algo anecdótico, no tenía sentido seguir sumando cuando en realidad hacía tiempo que todo había dejado de tener el sentido que debería haber tenido. Las hojas de los árboles que mi vista no alcanzaba a ver a través de mi ventana caían cubriendo el suelo. El cielo se oscurecía, algunos pocos días se colaba algún furtivo rayo de sol entre los barrotes metálicos. Solo podía seguir sentado en el sillón, mirando por la ventana, viendo los tejados de las casas, más viejos, observando las aceras blancas y rojas, la pendiente que se alargaba hasta el final de la calle y el gran pino carrasco asomando tras los tejados. La gente pasaba por la calle llevando ropa de abrigo, los días se acortaban, a veces llovía. La oscuridad anaranjada de las farolas se reflejaba en la lluvia que salpicaba en el suelo. Más lagunas, más recuerdos que no merecieron ser llamados recuerdos. Volvieron los pájaros y construyeron su nido bajo la misma teja, año tras año. Nacieron los polluelos, crecieron, aprendieron a volar... Florecieron los árboles, las plantas. La temperatura comenzó a ser agradable, cada vez más calurosa hasta que llegó el verano, de nuevo el verano. Pero el fuego se había extinguido en mi piel, quedé cubierto de cenizas, de heridas abiertas y supurantes que poco a poco iban cerrando dejando su mapa de cicatrices, no solo físicas, sino también en el alma. Sentí el deseo de leer, de expandir mis horizontes, de conocer el mundo estando encerrado en mi prisión, ese mundo que empezaba a pensar que nunca llegaría a recorrer. Sentí la necesidad de recrear mi mente, de olvidar por otros medios, de escapar de aquella rutina destructiva. Los recuerdos fueron quedando grabados en mi memoria salpicados de lagunas e incoherencias. Algunas medicinas habían destrozado mi páncreas mientras otras taladraban mi cerebro. Todo se había nublado para mí tiempo atrás, haciéndome olvidar el mundo al que había pertenecido. Llegó un momento en el que olvidé todo aquello que había conocido, un día en el que desapareció el recuerdo de todo cuanto pudo existir para mí fuera del lugar donde quedé preso. Admití aquella situación como normal, me dejé envolver por su rutina, aprendí a convivir con ella. Dejó de importarme repetir siempre los mismos esquemas de modo que casi sin apreciarlo me encasillé por las limitaciones que me había ido imponiendo con el paso del tiempo. Dejó de importarme no poder hacer la mayoría de las cosas que antes había hecho, olvidé lo grato que resultaba salir a la calle a dar un simple paseo para tomar el aire o para disfrutar de la naturaleza. Dejó de molestarme que los médicos me dijeran que mejoraba lentamente, olvidé que debía esforzarme más y más cada día para poder superar todo cuanto obstaculizaba mi camino. Todo lo que me impedía volver a vivir y que me obligaba a volver a empezar día tras día ni siquiera dependía de mis esfuerzos. Entré en una dinámica que me conducía irremediablemente hacia la autodestrucción. Toda mi existencia se desmoronó cuando acepté que mi prisión y mi rutina eran mi vida.

Era un final que me otorgaba la oportunidad de mirar al pasado con benevolencia, sabiendo apreciar todo lo positivo que pudieron dejarme los momentos más complicados. Entonces, sucedió algo inesperado... La vida misma me dio otra oportunidad, llegó el momento en el que descubrí que mi lugar no estaba dentro de aquella fría y oscura prisión, sino fuera, disfrutando de la luz del sol, aunque fuese usando unas gafas oscuras. Mi lugar estaba junto quienes me habían ayudado a reinventarme.

2 Comentarios

Inmaculada Ruiz Rivas

3/5/2020 15:57:09

Juan un relato de una vida de la que me quedo con el final cuando renaces.

Responder

Maribel

4/5/2020 15:32:17

¡ Me ha encantado! He echado de menos a Queta en el texto. Pero me quedo también con el final 👏👏👏👏👏👏

Responder

Tu comentario se publicará después de su aprobación.

Deja una respuesta. |

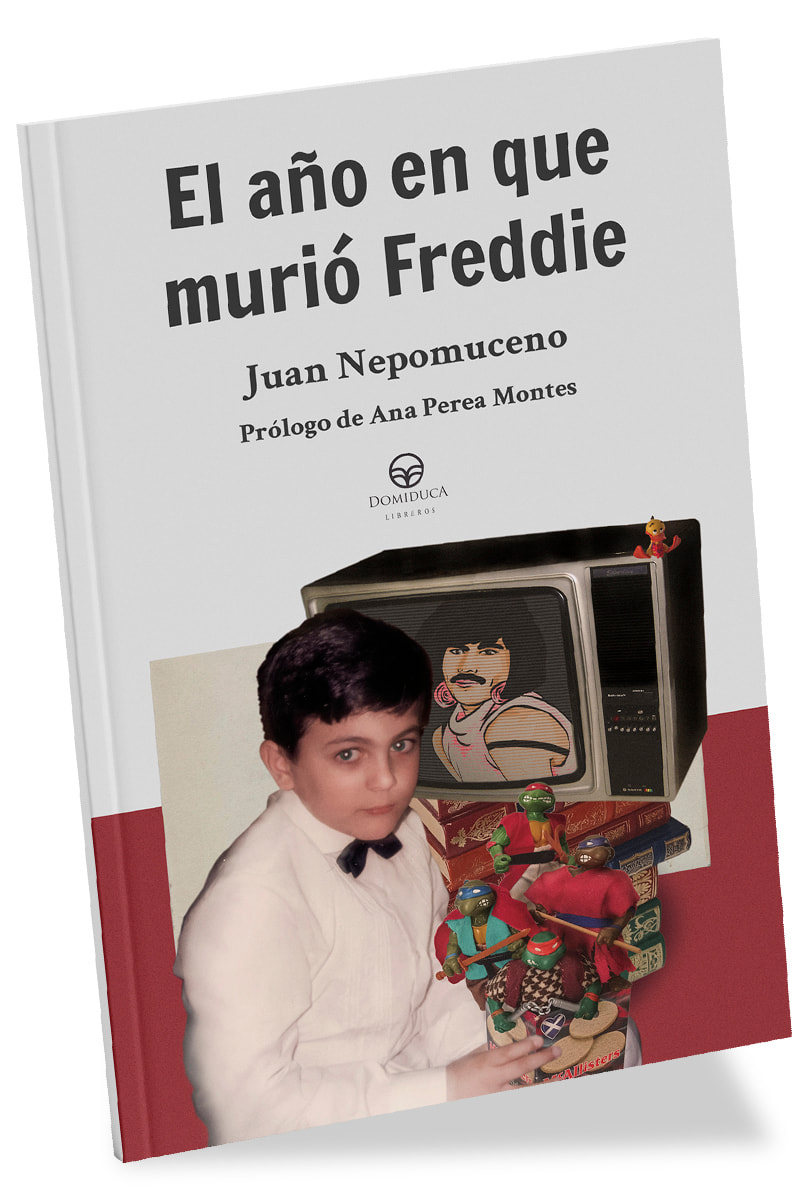

Juan NepomucenoArte digital, pintura e ilustración, diseño gráfico, murales... Me dedico a todo esto... y a mucho más. Llega "El año en que murió Freddie" mi primer libro de la mano de Domiduca Libreros. ¡No te quedes sin él"

MI NEWSLETTER

La estantería

Junio 2024

Las etiquetas

Todo

"Deja de pensar, deja que todo fluya, siéntate al sol y disfruta de la vida."

|